-

Par plaisirdecrire le 11 Mai 2016 à 22:01

par Jean-Jacques Vollmer

20 avril 2016

Il était une fois un homme âgé nommé Joseph, qui vivait seul dans sa maison et ne parlait à aucun de ses voisins. Il était arrivé là quelques mois auparavant et n'avait jamais cherché à faire la connaissance des gens de son quartier qu'il croisait pourtant tous les jours. C'est tout juste s'il répondait d'un signe de tête aux personnes qui le saluaient en passant. Il s'était donc acquis la réputation d'être un ours, un misanthrope, un égoïste qui ne s'intéressait à personne et pour qui la vie en société ne signifiait rien.

Un matin, alors que Marie passait devant chez lui, elle l'aperçut qui titubait sur le trottoir, puis s'affalait lourdement, sa tête heurtant l'arête de granite. Elle se précipita à son secours, mais il était à moitié évanoui, une plaie sanglante sur le front. Conservant son sang froid, elle s'agenouilla et, tirant son mouchoir et une petite bouteille d'eau de son sac, elle se contenta de tamponner doucement la blessure qui bientôt s'arrêta de saigner. Reprenant peu à peu ses esprits, Joseph la regardait s'occuper de lui, sans rien dire. Bientôt, il put se relever, et il retourna à son domicile, s'appuyant sur son épaule. Elle l'aida à s'allonger sur le canapé du salon, puis appela un médecin qui passa dans l'après-midi.

Par la suite, elle passa le voir plusieurs fois, pour savoir s'il se remettait, et c'est ainsi que le misanthrope commença à s'apprivoiser. La sollicitude de Marie le touchait, et il finit par lui raconter, par bribes, pourquoi il était aussi distant. C'était une histoire classique de confiance trahie, d'épouse volage, d'enfants indifférents, de voisins et d'amis qui prenaient parti contre lui, sans parler maintenant des troubles de l'âge qui attiraient chez eux plutôt de l'agacement que de la compassion. Il pensait qu'il était en grande partie responsable de cette situation, à cause de son peu de sociabilité, de sa parole rare, de sa tendance à rester en retrait. Après la mort de sa femme, il avait préféré s'éloigner, s'installant dans un endroit où personne ne le connaissait. Rendu méfiant à l'égard du genre humain, il pensait qu'en ne fréquentant personne, il éviterait ainsi de nouvelles souffrances et pourrait finir tranquillement une vie terne et médiocre.

En mai, Marie, qui connaissait bien le quartier, organisa comme tous les ans la fête des voisins sur la place ombragée. Elle persuada Joseph, qui renâclait, de venir au moins un petit moment. Puis elle alla voir un par un tous les habitants, et arriva, grâce à la force de sa gentillesse, à les convaincre de participer à un cadeau de bienvenue pour le vieil homme. Certains se firent tirer un peu l'oreille, mais abdiquèrent devant son sourire. Le jour venu, marchant à petits pas, Joseph vint s'installer sur un fauteuil d'osier à côté de la table de jardin servant de bar.

Il fut étonné de voir ses voisins venir le saluer l'un après l'autre avec le sourire, s'enquérir de sa santé et des conséquences de sa chute, lui demander ce qui l'intéressait dans la vie, ou tout simplement engager avec lui une simple conversation à bâtons rompus sur le temps qu'il faisait et la beauté du paysage. Il resta finalement bien plus de quelques minutes, prenant peu à peu goût au bavardage, écoutant le rire des jeunes gens et le babil des enfants. Quand il se leva enfin pour partir, Marie lui apporta un paquet emballé, qu'on lui demanda d'ouvrir. Surpris et ému, il découvrit un tableau représentant le paysage de la vallée, avec un mot de chacun de ses voisins : qui pour l'inviter à passer quand il voulait, qui pour prendre le café, qui pour ne pas hésiter à demander un service. Les enfants avaient mis aussi quelques dessins naïfs et touchants, et Marie une carte enluminée qui disait : « Pour que vous vous sentiez ici chez vous ».

Sa vue se brouilla, il remercia tout le monde d'une voix chevrotante, et repartit chez lui en se disant qu'après tout, sa vie passée n'était pas un modèle universel, puisqu'on pouvait encore bien vivre ensemble dans certains coins de cette Terre.

1 commentaire

1 commentaire

-

Par plaisirdecrire le 29 Janvier 2016 à 22:14

par Jean-Jacques Vollmer

18 novembre 2015

Sur l'incipit imposé : "ça a commencé comme ça"

Ça a commencé comme ça.

Hier je me suis fait virer de mon boulot et j'ai pas voulu le dire à ma Zabelle, j'avais trop honte. Bon, je dis honte, mais c'est pas vrai, on a honte quand on a fait quelque chose de honteux, et moi je me sens pas coupable, c'est l'autre qui avait fait la bêtise et on m'a mis ça sur le dos, j'ai eu beau expliquer, ils étaient bouchés. Alors je me suis un peu énervé, enfin même beaucoup puisque j'ai cogné mon chef qui voulait rien comprendre. Quand je dis cogner, il a juste un peu l'oeil au beurre noir, cette mauviette. Mais être mis à la porte, ça la fout mal vis à vis de Zabelle, et y a aussi tous les autres, même quand on a rien fait, ils pensent toujours qu'il y a pas de fumée sans feu et toutes les conneries qui vont avec, on a beau dire, il leur reste toujours le soupçon, c'est terrible les gens.

Donc, après m'être fait virer comme un malpropre, j'ai traîné un peu pour rentrer à l'heure habituelle et j'ai réfléchi devant un ballon de rouge au Bar des Amis. J'ai décidé de retrouver vite fait un autre job, et quand je l'aurai eu je dirai à Zabelle que j'en avais marre, que j'ai cherché autre chose de mieux ailleurs, et que j'ai eu de la chance. Ça devrait pas être trop dur, c'est pas la première fois que je change de boulot, et j'en ai toujours trouvé un autre tout de suite. Je suis travailleur, je suis fort comme un turc et aussi je sais bien me vendre comme ils disent ceux qui ont des cravates toute la journée. Faut quand même que je fasse gaffe, parce que la dernière fois c'était il y a dix ans, donc j'avais dix ans de moins et une autre allure, et puis y avait pas la crise, même si j'ai pas trop suivi cette affaire de crise à la télé puisque moi j'en avais un de boulot et que je préfère regarder les jeux et pas les infos où ils disent toujours que ça va mal alors que je vois toujours autant de gens se goinfrer dans les restos le soir.

Bon, revenons à nos moutons, à moi quoi. Je dis ça parce que le mouton c'est moi, ils m'ont bien tondu pendant dix ans pour me jeter après, mais ils perdent rien pour attendre. Aujourd'hui, j'ai rien dit à Zabelle, j'ai fait comme si j'y allais, au boulot, et puis je suis allé pour commencer à l'ANPE, enfin non, c'est Pôle Emploi qu'il faut dire maintenant - toujours changer le nom des choses qu'on connaît pour nous embrouiller – histoire d'avoir mes allocs sans tarder. J'ai rempli plein de papiers et ils m'ont dit de revenir plus tard. Maintenant je suis encore devant un verre de rouge et je réfléchis. Mais ça me fait penser qu'il faut pas que les lettres arrivent à la maison, Zabelle elle aurait vite fait de me demander pourquoi pôle emploi ils m'écrivent, ça serait louche et elle est pas née de la dernière pluie. Peut-être qu'ils pourront me payer en liquide, ni vu ni connu, mais faut pas rêver ; y a aussi la poste restante, enfin je vais voir, mais ça m'énerve déjà toutes ces paperasses. Et puis après faudra qu'ils se magnent le cul pour me trouver un job correct, ils sont payés pour ça non ? Je veux bien chercher un peu tout seul, mais c'est à eux de faire ça d'abord. Ils vont sûrement me sortir une liste et j'irai voir si ça me va.

Quand même, il est seulement 11 heures, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire cet aprem ? Et demain ? Je peux pas passer mon temps au Bar des Amis à boire des coups, je fais pas ça d'habitude, enfin pas trop, et Zabelle elle a déjà le chic pour repérer si je suis passé au Bar même quand je m'applique à bien me tenir en rentrant, je sais pas comment elle fait, ça doit être l'intuition féminine ou un truc comme ça.

Ça a continué comme ça.

Je vous passe les détails, mais ça a pas été drôle ces derniers temps. Faut dire que j'ai été bête, car au lieu de chercher tout seul un boulot au lieu de compter sur ces incompétents de Pôle Emploi qu'ont rien fait, j'ai d'abord essayé de cacher cette affaire à tout le monde et ça m'a pris tout mon temps à trouver des prétextes et des explications qu'on pourrait croire, et résoudre le problème du courrier avec un copain que j'ai baratiné. Et maintenant, voilà que j'ai toujours pas trouvé de travail trois mois après et que Zabelle elle me regarde drôlement, elle doit se douter de quelque chose quand même. Pourtant j'ai été bon je crois, j'aurais jamais cru que je pouvais faire semblant à ce point, à lui raconter le soir des tas de choses qu'ont pas eu lieu, des histoires avec les collègues, les conneries des chefs (là c'était facile), même une histoire d'un ouvrier qu'était tombé d'un échafaudage et qui était maintenant handicapé. J'ai aussi sali exprès mes combinaisons de travail qu'étaient encore pliées, pour qu'elle les lave comme d'habitude.

Mais maintenant je sais plus quoi faire, ça peut pas durer, et je peux plus lui dire la vérité, c'est trop tard. Trois mois à lui mentir comme ça, ça passera pas. En plus, ça fait un sacré bout de temps qu'elle me tanne pour avoir un môme et que je résiste, on s'est déjà bien engueulés pour ça, si je lui dis que j'ai plus de boulot et que je lui mens, elle va péter les plombs et se tirer.

Ça a fini comme ça.

Eh bien, ça s'est produit : Zabelle, elle s'est tirée. En pleurant, preuve qu'elle m'aimait encore, mais ça me fait une belle jambe, elle est partie quand même. Un jour, je suis rentré comme d'habitude, prêt à lui raconter encore une vanne, et elle m'attendait, les lèvre serrées et le regard furibard. J'ai tout de suite compris.

- D'où tu sors, là ? qu'elle m'a demandé

J'ai essayé de faire l'ahuri, au cas où, mais sans trop d'espoir.

- Ben, du boulot, même que...

- Arrête, elle a répondu, tu mens, tu mens, c'est pas possible de mentir comme ça. J'ai téléphoné à ta boîte, ils m'ont dit que t'avais été licencié il y a des mois. T'es un vrai salaud.

Elle s'est précipitée sur moi et a voulu me taper sur la figure et partout. J'ai levé les bras pour me protéger, mais j'ai pas osé lui répondre, et j'ai reculé jusqu'au fond de la cuisine.

Là elle s'est arrêtée de me frapper, elle me faisait pas bien mal, même que ça me faisait presque du bien, je me sentais comme qui dirait soulagé, j'aurai plus à mentir, même si j'ai eu peur de ce qui allait venir. Elle s'est mise à pleurer et s'est reculée.

- Tu vois, jamais je t'en aurais voulu de t'être fait virer. Tu m'en aurais parlé, on se serait battus ensemble, on se serait aidés, ç'aurait été bien. Mais là, tu as joué la comédie, ton stupide honneur, ta fierté, toutes ces conneries. Et j'ai marché, tellement tu mentais bien. Le mensonge, c'est ce que je déteste le plus, et tu le savais. Maintenant c'est cassé, tu as tout cassé, tout cassé...

J'ai voulu la prendre dans mes bras et j'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose, je ne savais pas quoi, mais j'ai pas eu le temps, elle m'a arrêté tout de suite.

- Tais-toi, elle a dit sèchement en me repoussant entre deux sanglots, la voix brisée. Tu n'as rien à dire. Y a pas d'excuse. C'est fini, je m'en vais.

Et c'est ce qu'elle a fait. Je suis resté comme un nigaud assis à table devant la bouteille de rouge que j'avais sortie. Elle est passée devant moi, sa valise à la main, elle m'a même pas regardé, elle a claqué la porte en partant.

C'était il y a quinze jours. J'espérais un peu qu'elle reviendrait, mais rien du tout. Elle doit être chez son frère. Je ne sais pas quoi faire, et j'ai même plus envie de chercher un autre boulot. Je vais plus au Bar des Amis, je bois seul dans la cuisine et j'attends.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par plaisirdecrire le 15 Octobre 2015 à 22:31

Jean-Jacques Vollmer

13 février 2014

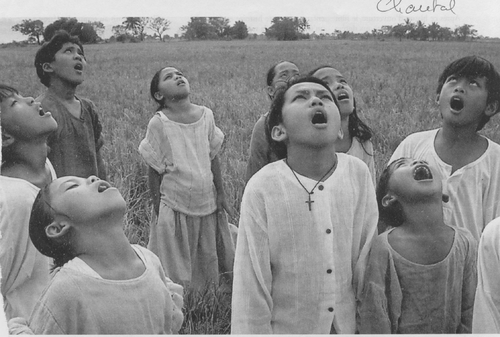

Voilà près de deux mois qu'il n'avait pas plu dans les îles du nord de l'archipel philippin, et dans l'île de Sibayan les rizières étaient asséchées. Les tiges étaient rachitiques, d'une couleur presque jaune, alors qu'en temps normal tout le paysage aurait dû être verdoyant jusqu'à l'horizon. Les paysans ne savaient plus que faire, sinon prier, ou encore maudire le ciel qui les avait oubliés.

Pacifico, lui, savait que Dieu les mettait à l'épreuve, et que seule la foi les sauverait. Il avait tenté de convaincre les adultes de prier, encore prier, et de s'en remettre à la volonté divine, puisque de toute façon il n'y avait rien à faire, que l'eau salvatrice ne pouvait venir que du ciel. Mais les hommes préféraient aller boire dans les tavernes des liquides bien plus forts, et passer leur temps à maudire Dieu, le gouvernement, les éléments, la Providence, tout en alignant les parties de tric-trac. Quant aux femmes, comme à leur habitude elles occupaient les églises à longueur de journée, mais le prêtre n'était pas sûr que ce fût pour prier, plutôt pour somnoler dans la pénombre fraîche.

Il ne restait que les enfants, qui continuaient à jouer dans les ruelles et les chemins, comme si de rien n'était. Leurs cris donnaient encore de la vie au paysage écrasé de soleil, et Pacifico eut beaucoup de difficultés à les rassembler au milieu de la rizière encore vaguement boueuse, pour leur demander de chanter à pleine voix un hymne d'espérance adressé au Seigneur. Il leur avait d'abord présenté cela comme un jeu, puis, pour faire cesser les bousculades, leur avait enjoint d'une voix de stentor de fermer les yeux, de penser à Dieu en levant la tête vers Lui et de chanter jusqu'à ce que la pluie se mette à tomber. Il leur avait expliqué ensuite que seul un vrai recueillement, une vraie prière murmurée dans leur tête serait utile et efficace, et que, pour que cela marche, il fallait chanter cette prière avec une grande conviction, en y croyant vraiment. Les enfants s'étaient pris au jeu, et chantaient maintenant aussi fort qu'ils le pouvaient, en serrant bien leurs paupières et en ouvrant tout grand la bouche pour y attirer la pluie.

Cela dura un long moment. « Ave Maria, gracia plena... » Leur chant montait vers le ciel, avec des rires au début. Puis ils se mirent à y croire, et pas un n'ouvrit les yeux ni ne baissa la tête pendant que les paroles sacrées, en philippin cette fois, succédaient aux bribes du latin approximatif. Le calme envahit tout naturellement le petit groupe, qui s'assit à terre au milieu des céréales, comme dans une clairière minuscule. Après les hymnes qu'ils connaissaient vinrent ceux dont ils ne se rappelaient que la mélodie, qu'ils chantèrent bouche fermée pour accompagner Pacifico, dans une atmosphère à la fois joyeuse et fervente.

A la fin, il n'y eut plus de prières ni de chants, car tout avait été dit, murmuré, ou pensé. Le silence revint, et quand ils ouvrirent les yeux, ils furent surpris de voir qu'au dessus d'eux le ciel s'était enfin couvert...

votre commentaire

votre commentaire

-

Par plaisirdecrire le 20 Mars 2015 à 16:16

par Jean-Jacques Vollmer

20 mars 2015

Par un soir sombre et froid de février, je parlais de l'hiver à ma petite fille, qui est dans le printemps de sa vie.

Vois-tu, la beauté de l'hiver n'est pas de même nature que celle des autres saisons, car l'hiver les contient toutes. L'exubérance du printemps, la maturité dorée de l'été, le flamboiement de l'automne, tout cela existe déjà, à l'état latent, dans le sommeil de l'hiver. Car ne t'y trompes pas, sous le jaune de l'herbe de décembre qu'on dirait pourrissante, dans les branches noircies des arbres de janvier semblables à des squelettes tordus, derrière la mousse verdâtre qui envahit les pierres des murs en février, la vie se tapit, à l'affût. Et si tu fais l'effort d'aller plus loin que l'apparence des choses, c'est bien en hiver que tu sentiras le bouillonnement de la vie qui est là, omniprésente, universelle, patiente.

Non, me répondit-elle, l'hiver n'est pas beau. Je le sens comme la mort des autres saisons, et pas comme ce que tu dis. Tout s'est arrêté, je me demande si quelque chose va repartir, et cela me fait peur quand j'y pense trop fort. Le cri des corbeaux dans la campagne ressemble à l'oraison funèbre de la nature, et quand ils se taisent, j'ai l'impression que le silence est comme une menace pesante pour ce qui vit encore. La blancheur vide et immense des champs enneigés qui se confond à l'horizon avec la grisaille des nuages bas, la brume qui parfois envahit le paysage comme pour dissimuler les mystères qui s'y cachent, l'air glacial qui te fouette comme pour te transformer en statue de verre, tout donne l'impression qu'un autre monde te guette, menaçant et dangereux.

Il me fallut réfléchir un peu avant de lui répondre, moi qui suis dans l'hiver de ma vie.

Si on en croit la science, l'hiver et les autres saisons ne sont que la conséquence de la révolution de la Terre autour du soleil. Mais à l'échelle de l'homme, qui est tout petit, et de la jeunesse, qui découvre le monde, nous ne voyons pas les choses ainsi, nous les ressentons d'abord avant de les penser. C'est pourquoi, même si tu sais bien que le mois prochain le printemps sera là et balaiera toutes tes noires pensées, tu ne peux t'empêcher de croire que l'hiver pourrait ne plus s'arrêter. Mais pour moi, qui ai vu passer des dizaines de saisons, je sais bien qu'il n'en sera rien, et c'est pourquoi je ressens l'hiver comme une promesse et non comme une fin.

Oui, me dit-elle, tout cela est vrai. Mais c'est uniquement parce que nous sommes là, ce soir, au coin du feu que je t'ai aidé à allumer, une tasse de thé brûlant à la main, à deviser tranquillement. De cette manière, l'hiver est supportable, parce qu'on arrive à l'oublier, c'est comme s'il n'existait pas. Si nous étions dehors, nus et grelottants dans une grotte enfumée, comme nos ancêtres préhistoriques, tu te demanderais sans doute combien de tes enfants seront encore vivants au printemps, au lieu de me parler de la beauté de l'hiver et de la virtualité des saisons.

Comme elle avait quand même un peu raison, bien que je n'aie pas tort, je ne lui ai pas répondu et nous avons parlé d'autre chose.

2 commentaires

2 commentaires

-

Par plaisirdecrire le 27 Janvier 2015 à 22:28

par Jean-Jacques Vollmer

27 Janvier 2015 à 22:28

Premier crime

Aujourd’hui, c’est mon anniversaire. Pour une fois, elle ne l’a pas oublié, puisqu’elle a cru bon de me faire un gâteau. A priori, c’était un vrai progrès.

Mais elle n’a pas pu s’empêcher d’oublier que je déteste les Apfelstrudel, avec leurs raisins secs qui collent aux dents, leurs fruits confits mollassons, leurs pommes acides et leur copieuse couche de cannelle germanique. De plus, celui-là était raté, comme tout ce qu’elle fait d’ailleurs.

Dans un esprit de transparence, je le lui ai dit. Il n’y avait pas de raison de le cacher, puisque c’était vrai.

Elle s’est mise à crier et à postillonner, comme d’habitude, mais aujourd’hui, le jour de mes soixante ans, elle aurait mieux fait de se taire.

Le rouleau à pâtisserie était encore sur la table, et je lui ai montré, une fois pour toutes, comment s’en servir.

Autrement.

Second crime

Georges et moi, nous partageons le même bureau.

J’ai du mal à travailler en sa présence, car :

- il fume comme un pompier, mais quand dehors il fait moins dix degrés, c'est de mon côté qu'il ouvre la fenêtre pour aérer,

- il se pavane au téléphone des heures durant, surtout avec ses copains, je me demande bien ce qu’ils font,

- il bombe le torse et prend des airs mielleux chaque fois qu’entre une secrétaire, ce qui m’agace prodigieusement, car en plus elles se mettent à minauder,

- il me rebat les oreilles de ses soi-disant conquêtes féminines, comme si je n’étais là que pour l’écouter, ce vantard.

Mais, comme je suis intimement convaincu que les gens sont sensibles aux arguments rationnels et donc capables de changer de comportement pour peu qu’on se donne la peine de leur expliquer tranquillement ce qui ne va pas, je l’ai invité chez moi, en tête à tête, pour un barbecue à la bonne franquette, comptant bien ainsi régler diplomatiquement le problème.

Cela a été encore pire que d’habitude. Je n’ai pas pu placer un mot, et, outre l’étalage de ses vantardises habituelles, il s’est même permis de critiquer ma manière de faire griller les merguez !

Trop, c’était trop. Ma fourchette à rôti a quitté les saucisses pour se planter dans sa bedaine proéminente. Comme seul le manche en bois émergeait, et qu'elle pouvait encore servir, je suis allé au garage chercher la pince multiprise pour l’extraire. Puis je l’ai traîné par sa cravate jusqu’au composteur.

Ma productivité au bureau va augmenter.

Troisième crime

Mon voisin, avec qui je suis en très bons termes par ailleurs, a un gros chien-loup qui ne cesse d’aboyer.

Ouah, ouah, ouah, ouah, ouah, …ça, c’est la vieille dame de la maison du haut de la côte qui passe pour aller chercher son pain…

Grr, grr ouah, grr, ouahgrrarf arfgrr grr ggrr : tiens, le facteur est en avance…

Wou ou ouh Wou ou ouh : là, ce doit être la chienne d’à côté que son maître promène, ou mon chat qui vient le narguer.

Je ne vous dis pas le temps que ça dure quand c’est la tortue de ma petite fille qui est de sortie…

Et j’en passe. Et ça continue. Et ça recommence.

Comme ça, cela paraît très gentil, très convivial, on m’a même dit que cela mettait de l’animation dans le quartier. On voit bien que vous n’êtes pas là, comme moi, toute la journée à entendre ces jappements, ces grondements, ces gémissements. Cela fait des mois que je n’arrive plus à faire une sieste tranquille dans le jardin, ou à terminer un sudoku force 3 en moins d’une heure. C’est très pénible, vous devriez vous en rendre compte.

Je n’ai même pas essayé d’en discuter avec mon voisin, un gros balaise qui mange tout le temps n’importe quoi arrosé de gros rouge, il m’aurait ri au nez.

Alors, j’ai profité sans vergogne de l’occasion en or qu’il m’a offerte sans le savoir. Il est parti en vacances avec son chien pour quelques jours, et m’a laissé les clés de chez lui pour arroser ses fleurs. La veille de son retour, je suis allé dans sa cuisine, j’ai ouvert le réfrigérateur, j’ai sorti la boîte de Canigou entamée, j’y ai introduit une bonne dose de mort aux rats, et j’ai tout remis en place à côté du pot de rillettes. Ca ne pouvait pas rater.

Malheureusement, ce gros lard est rentré avec la faim au ventre et un sacré coup dans le nez. Il a mangé tout ce qui restait dans le frigo, sauf les rillettes qu’il a données au chien.

Quatrième crime

Tous les jours, au rond-point, je suis obligé de laisser passer ce type dans sa grosse BMW X5, qui vient de ma gauche. En fait, je suis sûr qu’il m’attend exprès pour me narguer du haut de sa bétaillère, moi dans ma Fiat 500 du siècle dernier.

Il a tort de croire que cela va durer indéfiniment.

Demain, je vais jouer au loto, je gagnerai, et j’achèterai un gros pick-up avec le plus gros pare-buffles que je trouverai.

Alors, on verra bien qui est le plus fort.

Cinquième crime

Cela fait dix fois que le type qui distribue ses prospectus à vélo décolle les étiquettes « Non à la publicité » que je m’évertue à mettre sur ma boîte aux lettres, et fourre quand même ses saloperies dedans.

Bien que je sois un homme calme, ma patience a des limites.

Alors, hier, je l’ai attendu, souriant et très amical, et je l’ai invité à boire un coup en faisant semblant de m’apitoyer sur son sort.

Après quelques verres qui l’ont réconforté, il s’est assoupi dans la cuisine.

Je lui ai fait bouffer le contenu de son sac jusqu’à ce qu’il en crève.

Sixièmes crimes

De temps en temps, il faut que je tue quelqu’un, parce que ça me soulage.

Maintenant, cela va bien, mais je n’ai plus beaucoup d’amis…

Septième crime

J’entre dans la chambre, le marteau à la main. Elle lève les yeux :

« Qu’est-ce que tu fais avec ça ? »

« Je vais te tuer »

« Pourquoi ? »

« Parce que »

Le reste n’a pas traîné.

Toujours donner des explications, c’est pénible à la fin.

3 commentaires

3 commentaires Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

- il fume comme un pompier, mais quand dehors il fait moins dix degrés, c'est de mon côté qu'il ouvre la fenêtre pour aérer,